漆・杢・希少木について

1.拭き漆について

漆は日本の石器時代から存する天然の塗料です。

日本の伝統技術として非常に強く、つややかで、見た目も美しく、色漆や蒔絵などの

仕上げにも色々バリエーションがあります。

その中でも、木目を生かしたままより美しく仕上げるものは「拭き漆(ふきうるし)」です。

ケヤキ、クワ、タモ、クリのように木目が強いものに拭き漆をすると、より一層木目が

引き立ちます。スティロアートの拭き漆は日本製漆を使用し、すべて数野元志が施します。

【拭き漆の作業工程の困難】

薄く塗っては拭き、湿度のある部屋で乾かし、塗っては拭き…を10回以上繰り返します。

このような工程を何回も何日間にも渡って繰り返します。

漆の作業はこのような作業に加え、準備や後始末にも随分手間がかかります。

【湿度が高くないと乾かない】

温度や湿度の管理にも気を掛けます。

漆は、「湿度が高くないと乾かない」という不思議な特性を持っているので、特別な

管理が必要です。

【かぶれに苦労します】

乾いた漆にかぶれることは絶対にありませんが作業する者はたいていかぶれとの

戦いとなります。手袋をしていても完全に防ぎきることはできません。

以上のように非常に大変な作業ですが他には代えがたい漆の魅力があります。

たくさんの品数を出すことは出来ませんがご理解いただける方に是非使って頂きたい

と思っています。

*ペン先:15号14Kまたは18Kバイカラー (ペン先オプション:Pi10号)

*漆塗りのお手入れは何もついていない柔らかい布で軽く拭いて下さい。必要以上にゴシゴシしないようにして下さい。

2.木地溜呂色仕上げについて by 根岸 修

木地溜塗りは木地の木目が見えるように中塗りをせずに透き通ったものを塗ったものです。

【木地溜呂色仕上げの工程】

1.導管埋め : 木曾さび土(ケイソウ土)を漆で混ぜたものを塗り、導管を埋めてから

サンドペーパーで木目を残しながら平滑にします。

2.木固め : 生漆をすりこみ、木地を固めます。

3.漆塗り : 赤呂漆を3回塗ります。(呂漆=透漆)

4.つや出し : 1,500番のサントペーパーをかけます。

5.拭き漆 : 生漆を3回拭き漆します。

6.胴摺り : コンパウンドで磨きます。

7.拭き漆 : 生漆を1〜2回、拭き漆を施します。

8.つや仕上げ : 再度、極細コンパウンドで磨きます。

*ペン先:15号14K (ペン先オプション:Pi10号)

*何もついていない柔らかい布で軽く拭いて下さい。必要以上にゴシゴシしないようにしてください。

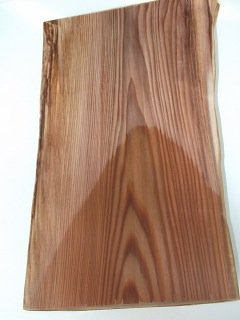

写真一例

3. 杢・縮杢について

木目の紋様で、特に装飾性の高い美しいものを、杢 (もく) と呼びます。

製材したときに稀に現れるもので、希少価値が高いものです。

縮み杢とは、木目が波状に縮んでしわがよったように見える杢です。

縮緬杢(ちりめんもく)、波状杢(はじょうもく)、カーリー杢と呼ばれることもあり、バイオリンなど、弦楽器の甲板に重用されたことから「バイオリン杢」とも言います。

4.コブ (瘤)

寒暖差や強風などの厳しい自然条件や、虫害などによって、木の幹にできた塊のことで、詳しい発生原因は定かではないが、美しい杢がみられます。

5.神代

5-1 埋れ木(うもれぎ、埋木、埋もれ木とも)

別名岩木は、セコイアなどの樹木の幹が火山活動や、水中の堆積作用などによって

地中に埋もれ、長い年月をかけて、圧力を受けたため変成して、半ば炭化したもので、

亜炭の一種です。炭化は表面で著しく、内部は褐色で木理を残します。

日本では、数千万年前以降の地層に産出されます。しばしば亜炭の副産物として得られ、家庭用

の燃料とする場合があります。木理の美しいものは、埋れ木細工に用いられます。

5-2 銘木(めいぼく)

主に、稀少価値や鑑賞価値を有する木材の総称です。

造作に優れた性質を持つ木材をさす場合もあり、団体や企業などにより、様々に定義されています。

樹齢が古い大径木をさす場合もあります。建築部材、家具、筆記用具、茶道具などに使われ、古く

からステータスシンボルとされてきました。

1.黒柿

殆どの柿の木は白く何の杢もありませんが、稀に黒い杢が表れることがあります。

この黒い杢の表れた柿の木を”黒柿”と呼びます。

その確率は1万本に1本ともいわれ、大変希少です。 木の成分タンニンと土中の金属が

影響して黒変すると言われていますが、現状では科学的な根拠もなく、自然界の神秘と

なっています。

「模様の現れ方は千差万別で、非常に神秘的で自然が作り出す不思議な美しさです。

その確率は1万本に1本とも言われ、古来から珍重されて来ました。

正倉院の宝物の中にもあり日本では1300年前には既に黒柿を使った工芸があった

ことを示しています。」 Wikipedia 参照

大きな板の状態では見かけることができますが、万年筆の軸に適した細かい杢がある黒柿はなかなか出会うことができません。

2. クスノキ クスノキ科ニッケイ属の常緑高木

幹周囲10m以上の巨樹になる個体も珍しくなく、木肌は綿密で、耐湿・耐久性に優れています。

幹や葉から樟脳の香がし、樟脳は防虫剤や医薬品などに使用されます。

カンフル注射のカンフルはこの樟脳を指しており、“camphora”という種名にもなっています。

人の手の入らない森林では見かけることが少なく、人里近くに多い木です。とくに神社林ではしばしば大木が見られ、ご神木として人々の信仰の対象とされるものもあります。

材や根を水蒸気蒸留し樟脳を得ます。古くからクスノキ葉や煙は防虫剤、鎮痛剤として用いられ、

作業の際にクスノキを携帯していたという記録もあります。また、防虫効果があり、巨材が得られるという長所から、家具や飛鳥時代の仏像にも使われていました。根瘤が付きやすく、美しい杢が

みられます。

また虫害や腐敗に強いため、古来から船の材料として重宝されていました。

クスノキの葉は厚みがあり、葉をつける密度が非常に高いため、近年、交通騒音低減のために

街路樹として活用されることも多いそうです。ほのかなメンソールの香りを楽しんで頂けます。

3.クワ (桑) クワ科クワ属の総称

カイコの餌として古来重要な作物であり、また果樹としても利用されています。

山桑の木質はかなり硬く、緻密で光沢があり、磨くと深い黄色を呈して美しいので、一般雑器には

使用することはなく、茶道具や高級工芸品に使われます。

クワのコブ

クワのコブは根っこに出来る瘤ではなく、幹に出来るものです。猿の腰掛やキノコの類のもではなく、傷またはバクテリアの侵入などのストレスをうけた際に出来るということですが、正確には解明されていないようです。

西洋ではバールと称され高級車のダッシュボードや、超高級家具に使われ、古今東西、

木工の世界では大変珍重されています。

鶯色の光沢感と濃い鶯茶の複雑な杢が美しく、時とともに自然に変化する色調を楽しんで頂けます。

4. マイカルタ(Micarta )

マイカルタとはアメリカ・ウエスチングハウス社の登録商標で、キャンバス(綿布)、リネン(麻布)とフェノール樹脂を高圧・高温で固めたユニークな素材です。

絶縁・耐熱に優れ、衝撃にも強く、湿度温度に対しての伸縮膨張がないので、ハイテク産業の

基礎素材として広く使われています。

例えば、化学プラントの歯車や電機産業の絶縁体等に使用されています。

近代ナイフの育ての親、R.Wラブレス氏が、ナイフのハンドル材として使用したことで注目を

浴びています。文房具の素材として使うのはレアです。

作業は非常に困難です。恐ろしく硬いために研削性・作業性が悪く刃物がすぐに鈍ってしまいます。

木の素材の10倍ほどの手がかかるといっても過言ではありません。

マイカルタを削っては、刃物を研ぎ、水で冷やし…と繰り返し丁寧に仕上げたマイカルタは、

他にはない魅力を持っています。またエイジングも楽しめます。

キクジン・バーガンディー・エメラルドグリーン

5.パロサント (Palo santo)

スペイン語でpaloは棒。木を表わし、santoは聖なるもの。パロサントはつまり聖なる木

という意味です。

原産国はパラグアイで、縦方向に美しく滑らかな帯目もようがあります。

切ってすぐの状態は茶色ですが、時間がたつと緑色に変化していきます。

削りたてのものは地味な色ですが、紫外線(自然光)にあたると非常に美しい緑色に変化

していきます。

材中には多くの芳香油分を含み心地よい香りがし、切屑をお香として燃やすとヒーリング効果が

あります。

作業をしていると工房中に香が立ち込め、作業が快適になります。

名前の由来のとおり、パロサントは聖なる木。幸福と健康(植物薬としても利用されている)

をもたらす香木として、インカ帝国時代から、アンデスのシャーマン達に使用されているという

希少木です。木工材としても高級家具材、ステッキ、花瓶に使われているそうです。

余談として、ラッキージュエリーやアロマ油を扱うサイトを見ると人気商品らしく、かなり高い値段で販売されているようです。

6.コア (Koa)

アメリカから輸入したコア。ハワイアンコアといえば皆さんご存知でしょう。

学名Acacia Koa 科名 マメ科アカシア属 産地 ハワイ 比重 0.67

コアといえばウクレレの材料として有名ですのでなんとなく知っている方も多いと思います。

現在は、伐採が禁止され以前に切り出したものか倒木しか使うことができない大変稀少な材です。

色は落ち着いた茶色で、縮み杢が出て、万年筆軸としても最適です。

7.レンガス (Rengas )

紅褐色の木肌に濃紅色の縞、縞模様の中に光沢があり、とても美しい軸になりました。

軸は滑らかに磨かれ、快適な触り心地です。

使い込むことで、艶やかさがまし、暗紅褐色に変化していくことでしょう

産地はマレーシア、インドネシア、ミャンマー、インドなどの熱帯降雨林地帯に分布する木で、

つい最近までは日本に輸入されなった木材であります。

やや硬く、比重は0.57〜0.88で重く、強度、耐久性に優れています。加工は困難です。

充分に乾燥をした素材は、材面が鮮やかな赤色で、濃色の縞が美しいアクセントになっています。

独特の光沢があり、装飾的に美しく、家具、キャビネット、床柱、化粧単板、仏壇、寄せ木細工 、額縁、唐木類の代替材や梱包、パレット用途にも使われています。

8.神代タモ 終了しました。

「神代タモ縮み杢」利休鼠

グレーといってもいろいろなグレーがあります。この神代タモは美しい利休鼠色と鼠色、薄鼠色の複雑な杢が3Dのようになって、とても珍しい色合いを楽しむことができます。

どこに埋もれていたかはわかりませんが、このような色に変化したものは、今まで見たことがありません。ギターの表面に使われているそうです。この材は再び見つけることができないものの一つでしょう。

万年筆タウト「神代タモ 縮み杢」利休鼠

万年筆アサマ「神代タモ 縮み杢」利休鼠

万年筆B.O 「神代タモ 縮み杢」利休鼠

9.杉-金欄杢 終了しました。

非常に油分を含んだ部分とそうでない部分が一目でわかります。古来より重要な木材として重宝されてきました杉ですが、万年筆の軸になる材はこの油分が多い箇所のみです。

通常の杉よりも油分が多いので、割れにくく、使う程に艶がましエイジングも楽しんで頂けます。

【杢がある面】

【杢がある面】 【通常の木目】

【通常の木目】